【第3回】省エネ適判の増改築でお困りの方へ、計算方法からポイントまで省エネ計算のプロが教えます

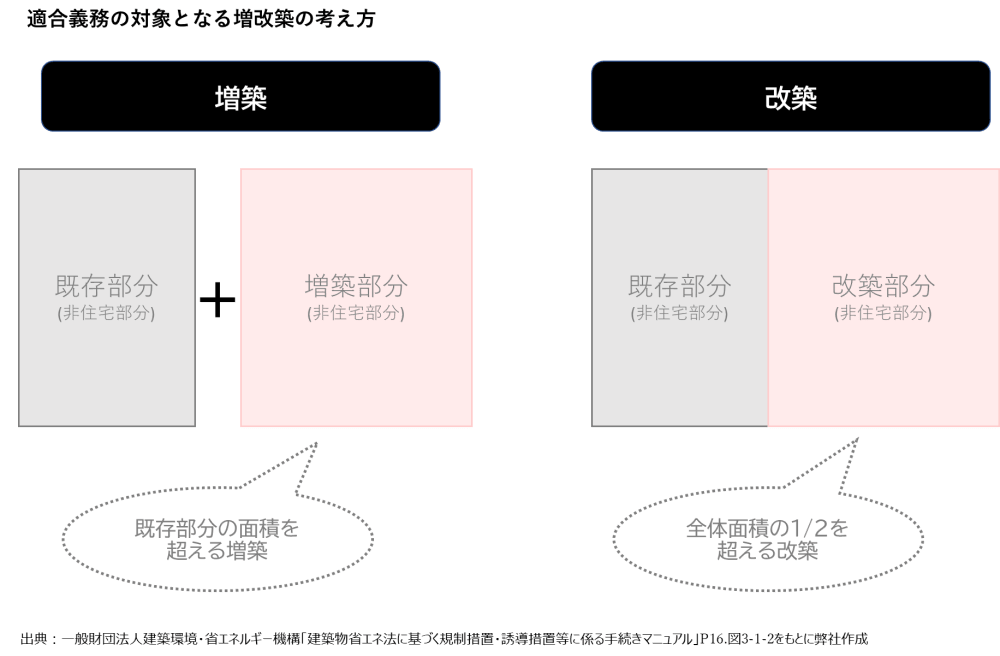

適合対象となる増改築はこちら

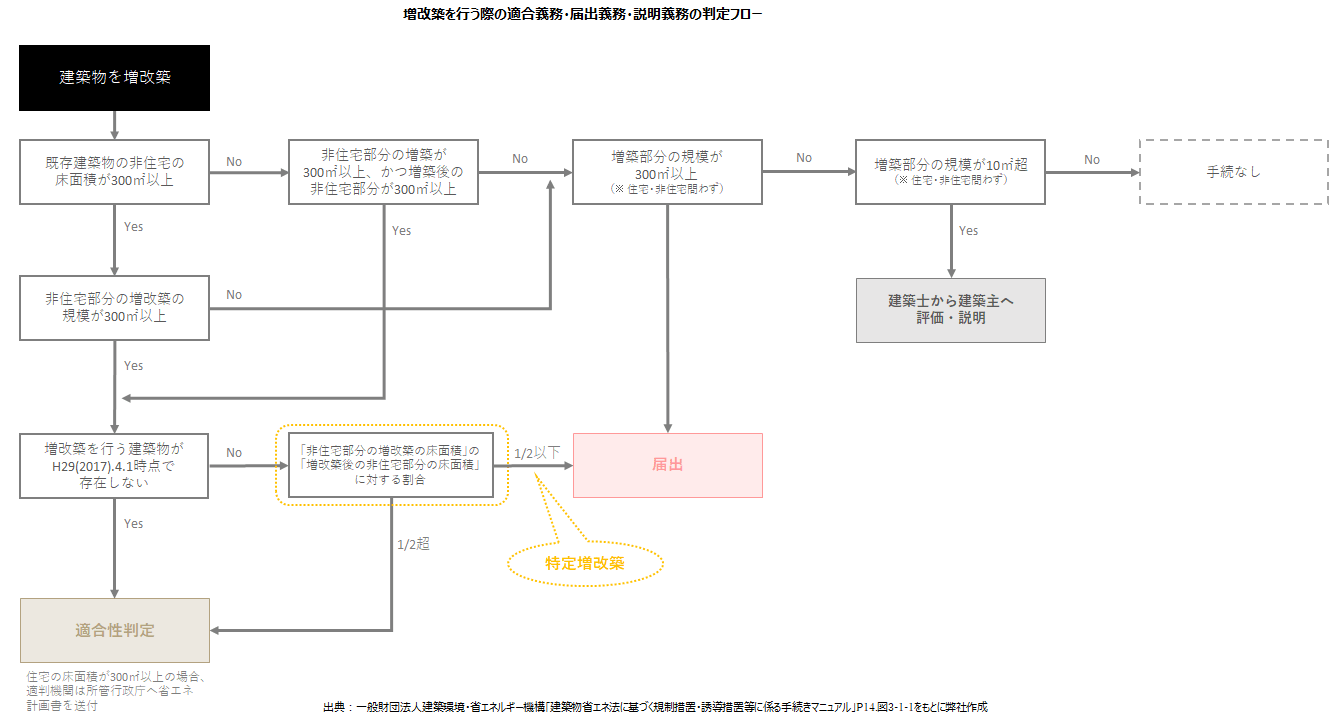

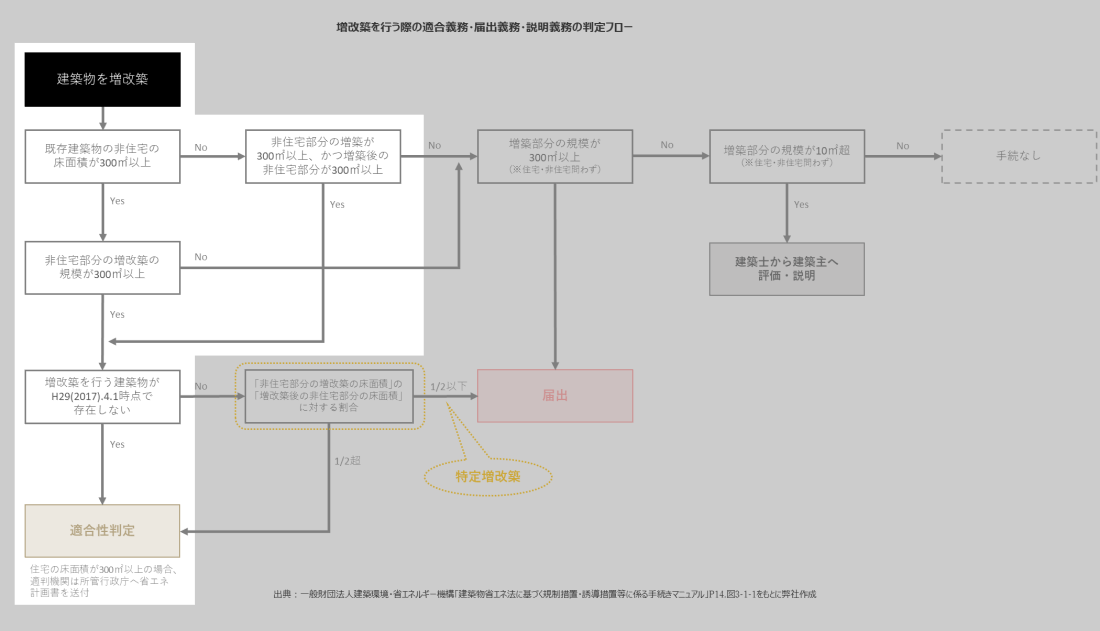

省エネ適判の増改築は判断が少し複雑です。

新築の場合は判断しやすいのですが、増改築となると、増改築部分の床面積と増改築後の全体の床面積、非住宅・住宅部分の床面積の条件によって、省エネ適判か届出なのかが分かれてきます。

また、既存部分の竣工年月日も、計算するうえで大きく影響が出てきます。

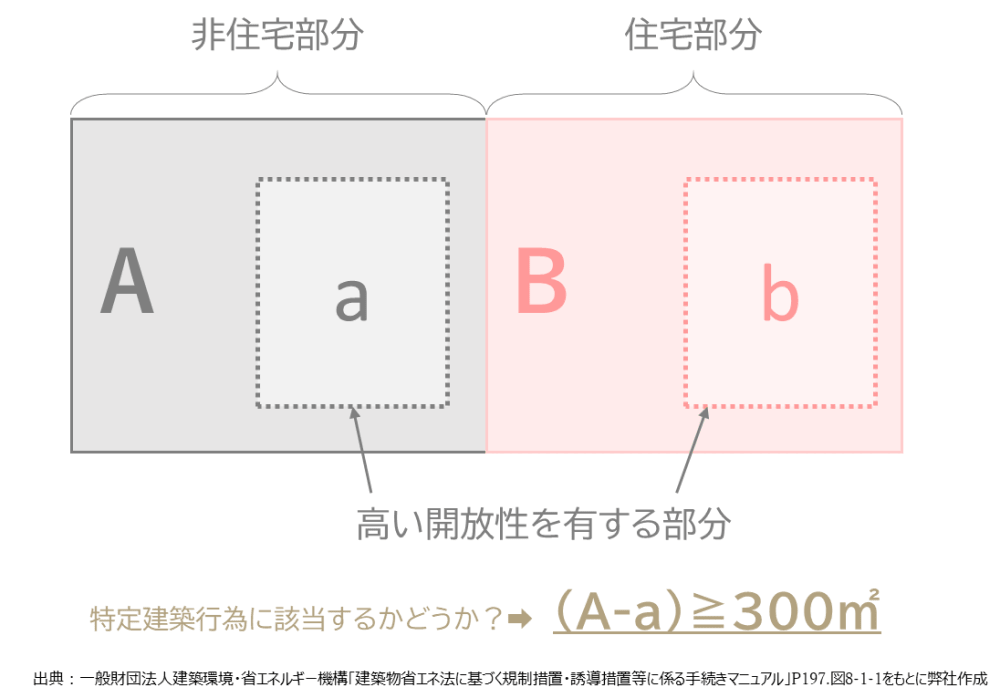

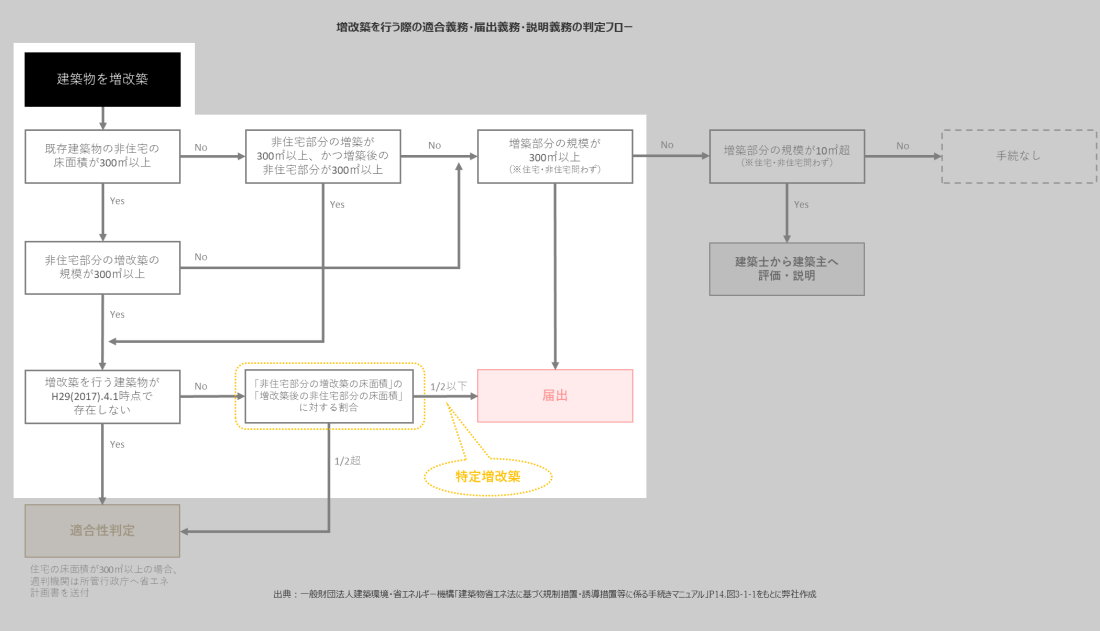

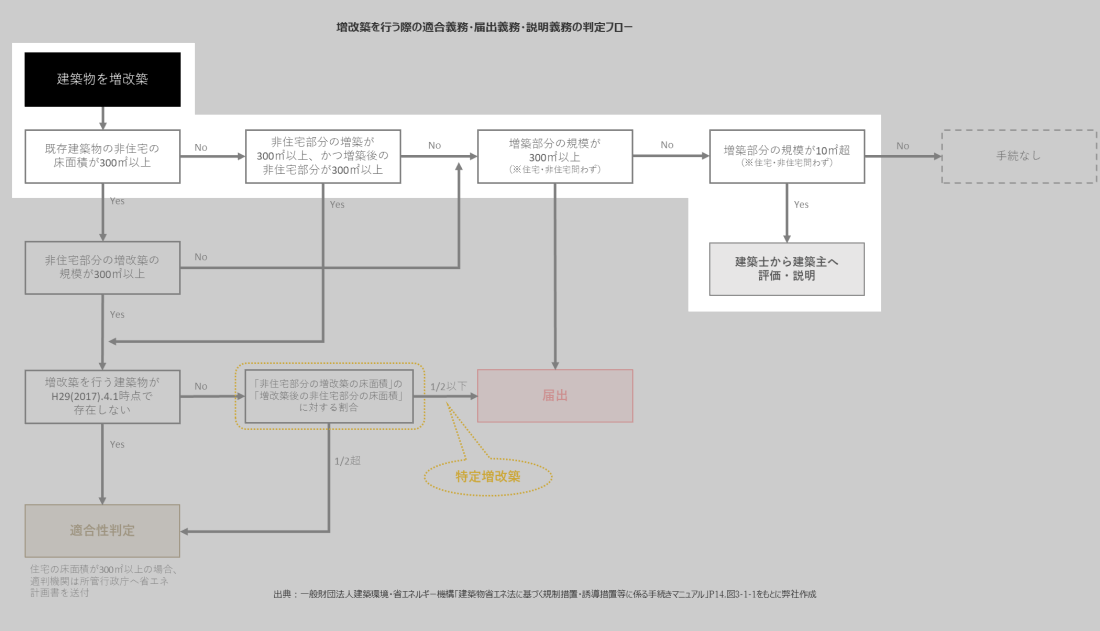

提出する際は、以下の判断フローを参考に判断してください。(※増改築を行う建築物の非住宅部分の床面積は、高い開放性を有する部分の床面積を除きますのでご注意下さい。)増改築を行う場合は、増改築の対象とはならない既存建築物の部分も含めた建物全体での評価・申請が必要となります。

− 増改築の判断フロー

− 特定建築行為とは?

特定建築行為って言葉は知っていますか?

高い開放性を有する部分の床面積を除いた部分の床面積が300㎡以上の非住宅建築物を「特定建築物」といいます。

この特定建築物の新築・増築・改築(増改築は非住宅部分が300㎡以上であるもの)または、特定建築物以外の建築物の増築のことを指します。

この2つのワードは省エネ法でよく出てくる用語なので、覚えておくと良いでしょう。

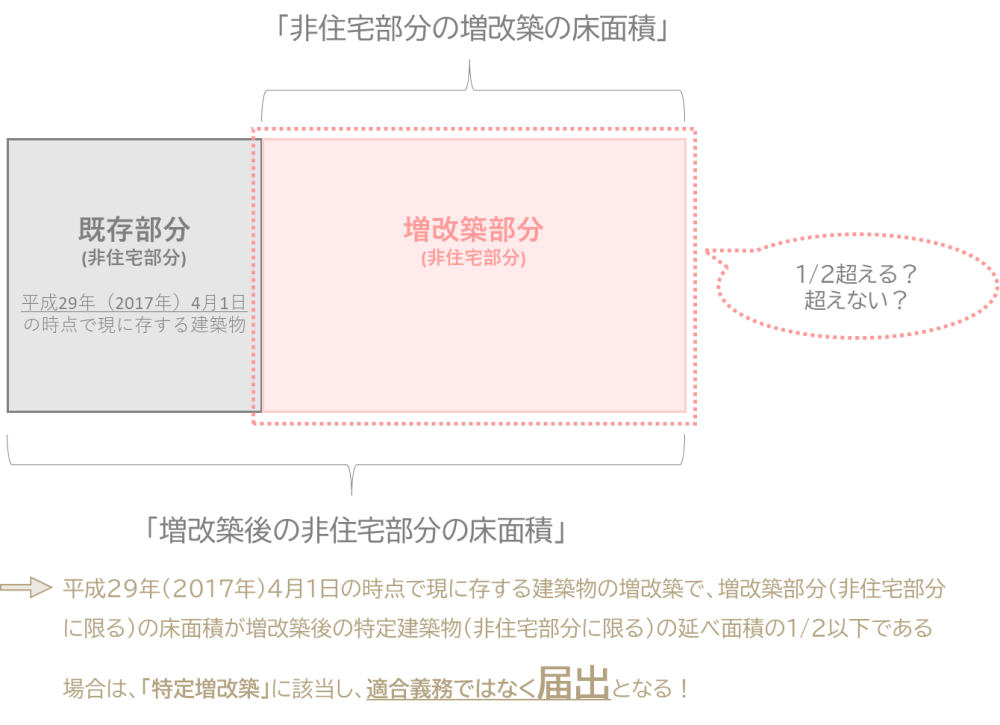

− 特定増改築とは?

特定建築物・特定建築行為に続き、こちらも聞いたことがあるのではないでしょうか?

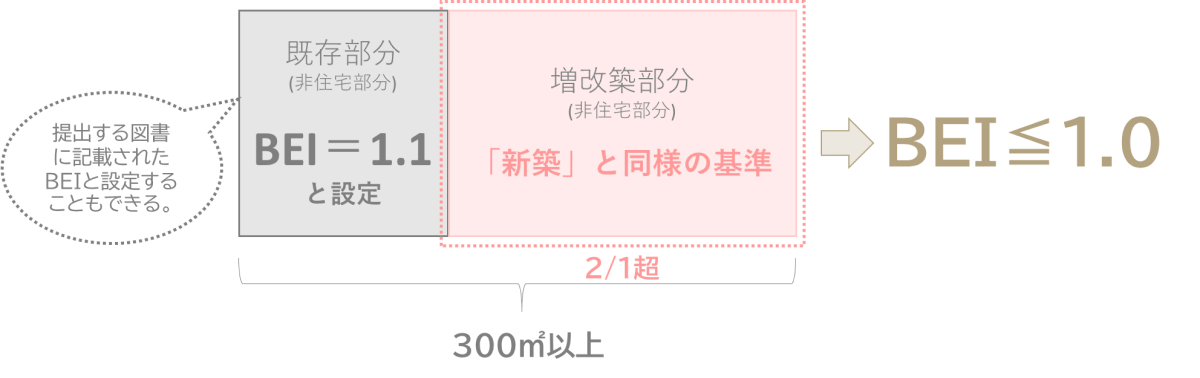

中大規模の非住宅に係る特定建築行為には、建築物省エネ法附則第3条より”適合義務は不要とし、代わりに届出を求める”といった緩和措置が設けられています。

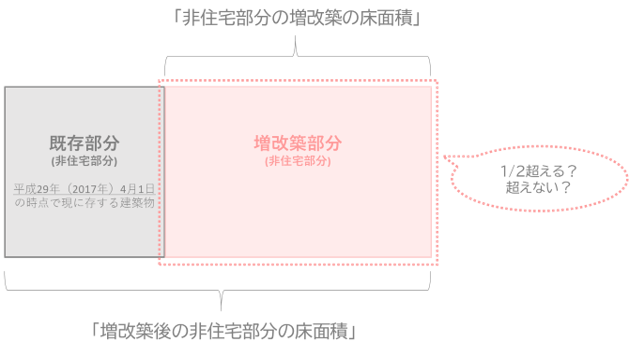

この緩和措置の対象となるのは、特定建築行為に該当する増改築のうち、平成29年(2017年)4月1日の時点で現に存する建築物の増改築で、

増改築部分(非住宅部分に限る)の床面積が増改築後の特定建築物(非住宅部分に限る)の延べ面積の1/2以下であるものを指します。

この2つの条件が当てはまらなくては、緩和措置の対象にはなりません。

増改築の判断例

では、例として実際に様々なケースを想定してみましょう。

− 省エネ適判となるケース

- 非住宅部分の増改築面積が300㎡以上

- 平成29年(2017年)4月以降に新築された建築物の増改築

- 平成29年(2017年)4月時点で現に存する建築物で、増改築部分の床面積が増改築後の延べ面積の1/2を超えるもの。

− 届出となるケース

- 300 ㎡以上の増改築を行う場合

- 平成29年(2017年)4月時点で現に存する建築物で、増改築部分の床面積が増改築後の延べ面積の1/2以下となるもの。

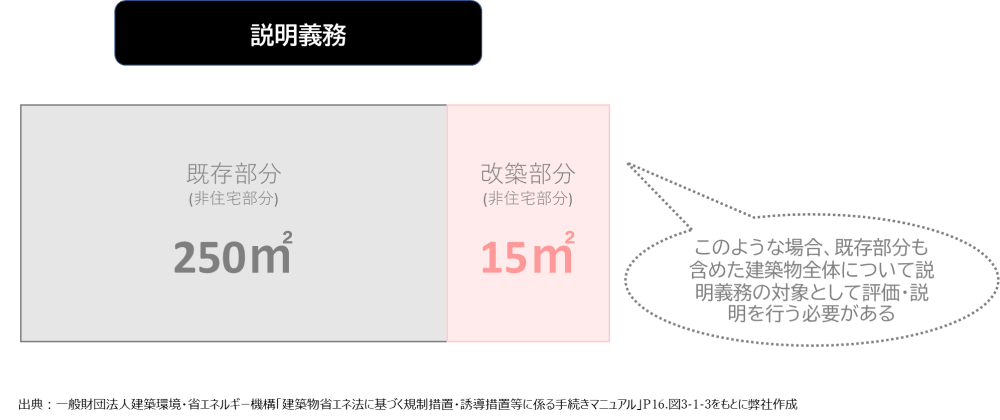

− 説明義務となるケース

- 300㎡未満の既存の住宅・非住宅建築物について 10 ㎡を超える増改築。

増改築時の基準について

新築の省エネ適判ではBEI=1.0以下が基準値適合となりますが、増改築を行う場合には既存部分も含めた建築物全体での省エネ計画を提出する必要があります。

ここで少し気を付けなければならないのが、適合義務の判断と基準適合の判断です。

適合義務の判断では、既存部分が平成29年(2017年)4月1日時点で現に存する建築物か否かで省エネ適判の対象となるかどうかが変わってきますが、

基準適合の判断は、平成28年4月1日時点で現に存する建築物の増改築の場合BEI≦1.1となれば基準値適合とみなされ、平成28年4月1日後に建築された建築物の増改築の場合はBEI≦1.0となります。

判断基準のキーとなる日付は近いこともあり間違えやすいので、皆さまお気を付けくださいね!

なお、増改築の場合は以下の方法により省エネ性能の算定ができます。

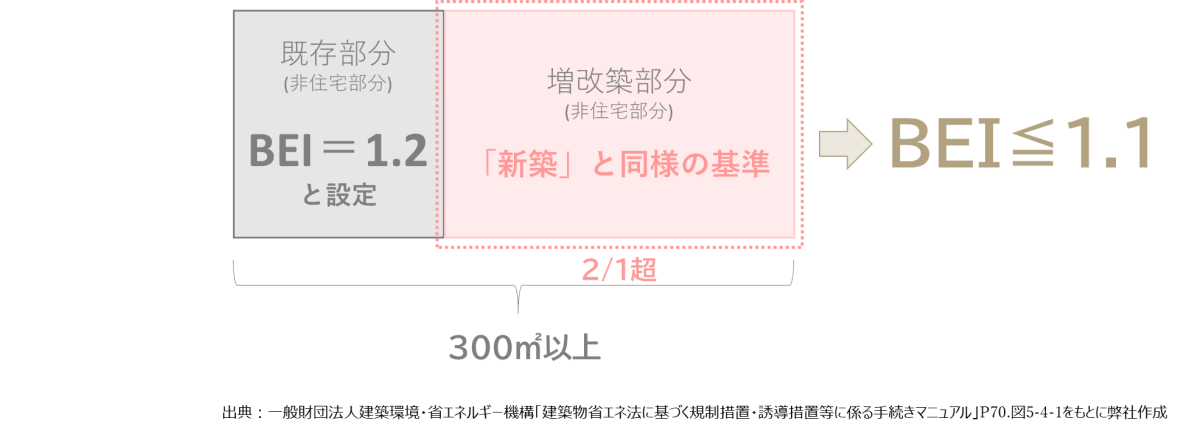

− Case1.既存建築物が H28.4.1 時点で現に存する建築物である場合の省エネ性能の算定

- 基準緩和の対象となり、既存部分のBEIは当分の間デフォルト値として1.2と設定できる

-

建物全体のBEIは、既存部分のBEIと増改築部分のBEIの面積按分で算出可能。

建築物全体の BEI = 1.2 × Sa /(Sa + Sb) + 増改築部分の BEI × Sb /(Sa + Sb)

Sa : 既存部分の床面積(㎡)、Sb : 増改築部分の床面積(㎡)

Sa 及び Sb は、高い開放性を有する部分や計算の対象とならない部分も含めた床面積

⇒建物全体でBEI≦1.1となればよい。

~例えば~

既存部分(H26竣工)2,500㎡/増築部分(新築)4,000㎡

(※新築部分のみのBEI=0.9とする)

の建物のBEIは、上記計算式に当てはめると

1.2×2,500/(2,500+4,000)+0.9×4,000/(2,500+4,000)

となり、建物全体のBEIは1.015となる。

既存部分はH26年築なので、建築物全体の基準適合の判断はBEI≦1.1。

1.1>1.015 よって、この建物は基準値適合と判断される。

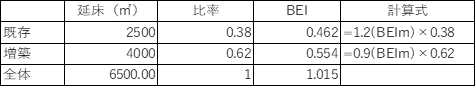

− Case2.既存建築物が H28.4.1 よりも後に新築された建築物である場合の省エネ性能の算定

- 既存部分のBEIは当分の間デフォルト値として1.1と設定できる

-

建物全体のBEIは、既存部分のBEIと増改築部分のBEIの面積按分で算出可能。

建築物全体の BEI = 1.1 × Sa /(Sa + Sb) + 増改築部分の BEI × Sb /(Sa + Sb)

Sa : 既存部分の床面積(㎡)、Sb : 増改築部分の床面積(㎡)

Sa 及び Sb は、高い開放性を有する部分や計算の対象とならない部分も含めた床面積

⇒建物全体でBEI≦1.0としなければならない。

既存部分の仕様を精査し、建物全体でBEIの算定を行うことにより既存部分をデフォルト値以外の数値に設定する事もできますが、

その場合は完了検査時に既存部分も検査の対象となります。

デフォルト値を利用する場合は完了検査は対象外となりますが、適合の判断は建物全体での評価となるため(実際の数値を利用するよりも大きい数値となっているため)

増改築部分の数値があまり良くない場合などは、前回数値を利用する方が良いかもしれません。

− 省エネ性能の算定の考え方まとめ

既存部分の仕様を精査し、建物全体でBEIの算定を行うことにより既存部分をデフォルト値以外の数値に設定する事もできますが、

その場合は完了検査時に既存部分も検査の対象となります。

デフォルト値を利用する場合は完了検査は対象外となりますが、適合の判断は建物全体での評価となるため(実際の数値を利用するよりも大きい数値となっているため)

増改築部分の数値があまり良くない場合などは、前回数値を利用する方が良いかもしれません。

平成 28(2016年)年 4 月 1 日時点で現に存する建築物の増改築

平成 28 年(2016年)4 月 1 日後、平成 29 年(2017年)4 月 1 日以前に建築された建築物の増改築

平成 29 年(2017年)4 月 1 日後に建築された建築物の増改築

適合義務の判断

増改築のうち非住宅部分の面積が 300㎡ 以上かつ増改築後の非住宅部分の床面積が 300㎡ 以上であり、増改築面積が増改築後の非住宅部分の全体面積の1/2超の増改築の場合であれば基準適合義務の対象。

増改築のうち非住宅部分の面積が300㎡以上かつ増改築後の非住宅部分の床面積が300㎡以上であれば、基準適合義務の対象。

既存部分のBEIの算出

BEI=1.2

BEI=1.1

※増改築部分全体が計算対象とならない場合は本来は BEI を算出することは出来ないが、便宜上、増改築部分の BEI を 1.0 として建築物全体を評価してもよい。

増改築部分のBEIの算出

増改築部分の外皮及び設備の仕様を入力して BEI を算出する。

建築物全体の基準適合の判断

BEI≦1.1となれば基準値適合!

BEI≦1.0となれば基準値適合!

増築の場合の添付資料

審査機関に提出する資料(計算書や設計図書等)は、基本的に通常の省エネ適判や届出と同様と考えて問題ありません。

既存部分については、前回の省エネ計画書の結果を使用するか、デフォルト値を使用して面積按分するかどちらでも選択可能ですが、

省エネ計画書の結果を使用するなら、前回の計画書(計算書)も添付してください。

また、デフォルト値で計算を行う場合も、竣工年月日が分かる資料(検査済証)を用意する必要があります。

何度も増改築を繰り返している建築物は建築履歴が分かる書類が必要になってきます。

どちらにせよ、審査機関は既存建築物の竣工日が分かる根拠資料を求めるのです。

提出する図書に記載されたBEIを設定する場合の増改築時提出書類

- 建築物エネルギー消費性能確保計画の副本及び適合判定通知書、またはそれらの写し

- 所管行政庁による受理印が押印された、または受理した旨が示された書面・記載(受付番号等の記載を含む。)がある届出書又は通知書の副本またはその写し

- 建築物エネルギー消費性能向上計画に係る認定申請書の副本および認定通知書またはそれらの写し

- 低炭素建築物認定申請書の副本および認定通知書またはそれらの写し

- 建築物のエネルギー消費性能に係る認定表示申請書の副本及び認定通知書またはそれらの写し

- BELS評価書および申請図書(非住宅部分の全てを評価しているものに限る。)またはそれらの写し

参考:既存建築物のエネルギー消費性能について(令和2年11月2日国住建環第23号)

こんな場合どうするの?

ここからは、よくある質問をまとめてみました。

より実践に近い疑問点なので、ご自身で計算をされる方は参考にしてみてください。

提出する図書に記載されたBEIを設定する場合の増改築時提出書類

- 建築物エネルギー消費性能確保計画の副本及び適合判定通知書、またはそれらの写し

- 所管行政庁による受理印が押印された、または受理した旨が示された書面・記載(受付番号等の記載を含む。)がある届出書又は通知書の副本またはその写し

- 建築物エネルギー消費性能向上計画に係る認定申請書の副本および認定通知書またはそれらの写し

- 低炭素建築物認定申請書の副本および認定通知書またはそれらの写し

- 建築物のエネルギー消費性能に係る認定表示申請書の副本及び認定通知書またはそれらの写し

- BELS評価書および申請図書(非住宅部分の全てを評価しているものに限る。)またはそれらの写し

参考:既存建築物のエネルギー消費性能について(令和2年11月2日国住建環第23号)